Tour des glaciers de la Vanoise : au départ de Pralognan

Document associé

- Téléchargerpdf

Fiche rando Tour des glaciers de la Vanoise

7 étapes

Description

A partir de l'itinéraire classique, de nombreuses variantes sont possibles. Voici les préférées du Parc national de la Vanoise :

4ème étape :

Vous pouvez rejoindre le vallon de l'Orgère par le col de la Masse

ou bien raccourcir de 2 jours votre itinérance en passant par le col d'Aussois pour rejoindre soit directement le refuge de la Valette (longue étape), soit en faisant d'abord étape au refuge du Roc de la Pêche.

5ème étape : Une fois sur le replat, bien avant le passage du col de Chavière, sur votre droite n'hésitez pas à faire un tour du côté du lac de la Partie.

- Départ : Les Fontanettes, Pralognan-la-Vanoise

- Arrivée : Les Fontanettes, Pralognan-la-Vanoise

- Communes traversées : PRALOGNAN-LA-VANOISE, VAL-CENIS, AUSSOIS, VILLARODIN-BOURGET et MODANE

Météo

Profil altimétrique

Zones de sensibilité environnementale

Gypaète barbu

ATTENTION : nidification du Gypaète barbu !

En concertation avec les acteurs locaux, une zone de sensibilité majeure (ZSM) a été définie pour les Gypaètes barbus des gorges du Doron à Termignon.

Toutes les activités dans ces zones sont à proscrire : survol motorisé ou non motorisé, ski, randonnée, escalade, etc ...

Cette espèce est particulièrement sensible au dérangement. Afin de favoriser les conditions de reproduction jusqu'à l'envol d'un gypaéton, il s’est avéré nécessaire de mettre en place cette zone sensible.

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Equipement, Terrestre, Vertical

- Périodes de sensibilité :

- janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtnov.déc.

- Contact :

Gypaète barbu

ATTENTION : nidification du Gypaète barbu !

En concertation avec les acteurs locaux, une zone de sensibilité majeure (ZSM) a été définie pour les Gypaètes barbus de Pralognan.

Toutes les activités dans cette zone sont à proscrire : survol motorisé ou non motorisé, ski, randonnée, chasse, escalade, etc ...

Cette espèce est particulièrement sensible au dérangement. Afin de favoriser les conditions de reproduction jusqu'à l'envol d'un gypaéton, il s’est avéré nécessaire de mettre en place cette zone sensible.

- Domaines d'activités concernés :

- Aerien, Equipement, Terrestre, Vertical

- Périodes de sensibilité :

- janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtnov.déc.

- Contact :

- Parc national de la Vanoise

Jérôme CAVAILHES - 06.89.17.78.02 jerome.cavailhes@vanoise-parcnational.fr

Recommandations

Refuges et réservation : pensez à réserver votre nuit en refuge ou votre emplacement de bivouac, via les sites web des refuges. Dans le cœur du Parc, la pratique du bivouac est autorisée en période estivale, et uniquement à proximité immédiate de certains refuges en période de gardiennage. En savoir plus.

Attention, pas de bivouac aux refuges du Col de la Vanoise et de Péclet-Polset.

Appel d’urgence européen 112

Transport

À Pralognan, vous pouvez emprunter une navette gratuite qui vous emmènera

- au parking des Fontanettes (départ pour le refuge de la Valette - 5h de marche ou le refuge du Col de la Vanoise - 3h de marche)

- au parking des Prioux (départ pour le refuge du Roc - 1h de marche, de la Valette - 3h de marche, de Péclet-Polset - 2h de marche).

Accès routiers et parkings

Les 10 patrimoines à découvrir

Le Lac des Assiettes, asséché (Pralognan la Vanoise. PNV CP). Vue sur le Glacier des Grands Couloirs et la Grande Casse. - PNV - GOTTI Christophe  Lac

LacLe lac des Assiettes

Il y a 10500 ans, la langue du glacier des Grands Couloirs / Réchasse qui coulait en direction du vallon de l'Arcelin s'arrêtait au niveau du lac des Assiettes. Celle-ci a façonné un lac de barrage morainique au niveau d'un verrou calcaire. Lors du Petit Âge glaciaire, le lac des Assiettes était obstrué par un système de bouchon glaciaire souterrain indépendant. Celui-ci pouvait tenir une bonne partie de la saison chaude et peut-être toute l'année à la faveur des grandes périodes de crues glaciaires (1550-1650, 1700-1780, 1820 -1860) selon Bravard et Marnezy (1981).Aujourd'hui, nous assistons à la mort de ce lac à cause de « l'atterrissement ». En effet, des alluvions érodées en amont (galets, graviers, argiles... ) et transportées par les torrents ont comblé ce lac. Ces dernières sont rapidement colonisées par des espèces végétales pionnières (linaire des Alpes, silène acaule).

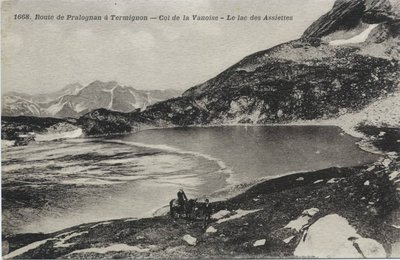

Vue sur le lac des Assiettes (1910) - Collection V.O. Communication  Point de vue

Point de vueVue sur le lac des Assiettes

Situé sur l’ancienne route marchande et touristique de Pralognan à Termignon par le Col de la Vanoise, le lac des Assiettes, en contrebas du col et de l'aiguille de la Vanoise, s'est complètement asséché dans les années 1995. Le plan actuel en garde bien sûr la trace, mais avec la perte d’un pittoresque reflet de ciel, c’est aussi celle d’un biotope, d’un élément vital de diversité écologique.

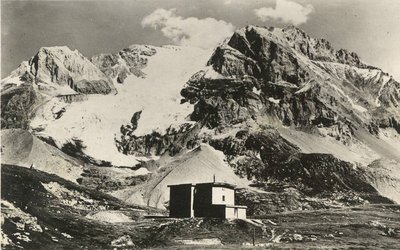

Vue sur le Col de la vanoise (1935) - Editions Dauphin  Point de vue

Point de vueVue sur le Col de la Vanoise, le refuge Felix Faure, la Grande Casse

De passage commercial, le col de la Vanoise s’est mué en base d’alpinisme de la Grande Casse, plus haut sommet de Savoie, avec une suite de refuges depuis 1878, dont le célèbre Félix Faure, construit en 1903 par le C.A.F., complété en 1974 par deux préfabriqués classés au patrimoine du XXe siècle, maintenant remplacés. Mais l'évolution concerne surtout la fonte du glacier des Grands Couloirs, notamment des langues de 1935 qui a modifié l’itinéraire historique d’ascension de 1860, mais aussi de la langue de 1820-30 suggérée par les moraines latérales.

Refuge CAF du Col de la Vanoise. A g., le bâtiment historique de 1902. - PNV - GOTTI Christophe  Refuge

RefugeLes refuges du col de la Vanoise

Au col de la Vanoise, 5 refuges ont été construits. Le premier a été construit entre 1876 et 1879. Ses ruines sont encore visibles au niveau du lac des Assiettes. Le second refuge en pierre date de 1902. Il porte le nom du Président de la république Félix Faure, également connu pour sa mort en charmante compagnie. Puis, dans les années 70, deux bâtiments préfabriqués ont été ajoutés. En 2000, le refuge change de nom et devient « le refuge du col de la Vanoise ». Enfin, un 5e refuge est inauguré en 2014 pour remplacer les 2 bâtiments préfabriqués. Il appartient au Club Alpin Français.

Le refuge CAF du Col de la Vanoise. - PNV - GOTTI Christophe  Histoire

HistoireLe refuge du col de la Vanoise

Le premier refuge date de 1879 et fonctionnait jusque durant l'hiver 1898-1899, où il perd son toit lors d'une tempête de neige. Le refuge Félix Faure, nommé en hommage au Président de la république et alpiniste émérite, est inauguré le 6 août 1902. Le bâtiment reçoit des dépendances supplémentaires en 1974. Enfin, il est complètement restructuré et complété d'un nouveau bâtiment par le Club Alpin Français en 2012-2013. Depuis 2000, il s'appelle refuge du col de la Vanoise.

Le Lac des Assiettes, asséché (Pralognan la Vanoise. PNV CP). Vue sur le Glacier des Grands Couloirs et la Grande Casse. - PNV - GOTTI Christophe  Sommet

SommetLes conquérants de l'inutile

Au XIXe siècle, les Anglais se passionnent pour les voyages à l'étranger et la conquête des sommets alpins. La Vanoise va devenir leur terrain d'exploration. Le 8 août 1860, William Mathews effectue la première ascension de la Grande Casse (alt. 3855 m) accompagné du chasseur de chamois Étienne Favre de Pralognan-la-Vanoise et du guide chamoniard Michel Croz. La pointe de la Réchasse est quant à elle gravie en 1856 par Gottleib.

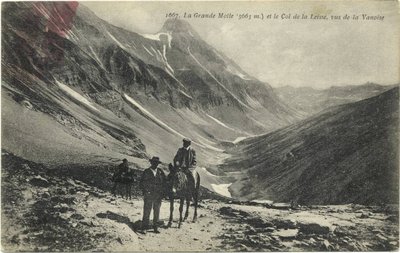

Vue sur le vallon de la Leisse (1910) - Collection V.O. Communication  Point de vue

Point de vueVue sur le vallon et col de la Leisse

Vallon et col de la Leisse et la Grande Motte

Le Vallon de la Leisse vu depuis le blockhaus du Ruisseau de la Vanoise. - PNV - JOURDAN Jérémie  Histoire

HistoireLe blockhaus du col de la Vanoise

Sur ce site fréquenté par les militaires depuis 1885, les chasseurs alpins construisent, durant les étés 1931 et 1932, l’unique ouvrage de la ligne Maginot des Alpes, dans ce qui sera le cœur du parc national. Ce blockhaus est essentiellement un poste pour observer des ennemis qui ne viendront jamais : les Italiens fascistes. Durant la drôle de guerre (septembre 1939 - juin 1940), une trentaine de Pralognanais réquisitionnés, occuperont ce site, sous les ordres d'un lieutenant du 7e bataillon de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice.

Randonneurs marchant en bordure des Lacs des Lozières. - PNV - TISSOT Nathalie  Lac

LacLes lacs des lozières

Le sentier s'insinue entre les lacs naturels des Lozières. Ces dépressions sont formées à l'origine par le creusement des glaciers ou bien les dépôts morainiques, comme les « lacs glaciaires » de Roche Ferrran et du Pelve qui se trouvent en amont. Mais étant plus anciens et plus bas en altitude que ses voisins, les « lacs de pelouse » des Lozières, se végétalisent. On y trouve donc une végétation aquatique telle que les rubaniers, plante à fleurs formant de longs filaments à la surface de l'eau. Vous pourrez observer également de curieux pompons sur une tige dressée, la linaigrette de Scheuchzer. Cette espèce végétale ne supporte pas la compétition, elle colonise uniquement les bords de lac sur terrain siliceux.

Moraine latérale du Mont Pelve. - PNV - GARNIER Alexandre  Glacier

GlacierLe dôme de Chasseforêt, la moraine du Pelve

À cet endroit, vous longez la moraine latérale du mont Pelve. Cet amas de débris rocheux a été arraché de la montagne par friction du glacier et gel/dégel. En se retirant, le glacier a laissé ainsi apparaître cette moraine qui témoigne de l'ancienne aire glaciaire. La calotte glaciaire des dômes de la Vanoise s'étend sur 13 km de long et recouvre une superficie de 32 km². Au XXe siècle, elle a subit une rétraction de 420 m en 50 ans. Elle continue de nos jours à raison d'un mètre par an. Il faut dorénavant monter à 2700 m d'altitude pour atteindre le glacier.