Du refuge de la Leisse au refuge des Barmettes

VAL-CENIS

3. Du refuge de la Leisse au refuge des Barmettes

Difficile

5h30

14,9km

+449m

-930m

Traversée

Embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion

Le randonneur progresse le long du torrent de la Leisse, parmi les voluptueux alpages du vallon. Il lui suffit de lever les yeux pour contempler à l'envi le plus haut sommet de la Savoie : la Grande Casse dresse son profil altier et immuable à 3855 m d'altitude. Liaison historique vers l'Italie, le Col de la Vanoise raconte son passé commercial mais aussi militaire. En témoignent encore quelques vestiges de blockhaus.

Description

Descendre le vallon en suivant le GR55 en direction d'Entre-Deux-Eaux. Au pont en pierre de Croë-Vie, prendre à droite le sentier en lacets.

Une fois sur le replat, remonter ce dernier vallon jusqu'au Col de la Vanoise puis poursuivre encore sur 400m en direction du refuge.

Du refuge, vous entamez la descente, et, via le Lac des Vaches aller passer la nuit au refuge des Barmettes.

Pour une plus petite étape, ou si il n'y a plus de places pour dormir au refuge des Barmettes, vous pouvez vous arrêter au refuge du Col de la Vanoise.

Une fois sur le replat, remonter ce dernier vallon jusqu'au Col de la Vanoise puis poursuivre encore sur 400m en direction du refuge.

Du refuge, vous entamez la descente, et, via le Lac des Vaches aller passer la nuit au refuge des Barmettes.

Pour une plus petite étape, ou si il n'y a plus de places pour dormir au refuge des Barmettes, vous pouvez vous arrêter au refuge du Col de la Vanoise.

- Départ : Refuge de la Leisse

- Arrivée : Refuge du Col de la Vanoise

- Communes traversées : VAL-CENIS et PRALOGNAN-LA-VANOISE

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

En coeur de parc

Le Parc national de la Vanoise est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page réglementation.

Les 10 patrimoines à découvrir

Bouquetins des Alpes mâles. Vue vers le Lac Blanc en contrebas. - PNV - PERRIER Jacques  Faune

FauneLes bouquetin, chamois et marmottes du Vallon de la Leisse

En rive droite du Torrent de la Leisse, côté ensoleillé, cheminent les bouquetins (mammifère bovidae, Capra ibex), alors qu'en rive gauche à l'ombre, plus discrets et farouches, on peut apercevoir les chamois (Mammifère bovidae, Rupicapra rupicapra). Quant aux marmottes, elles se réfugient dans leur terrier à la moindre alerte : aigle, renard ou promeneur (Mammifère Sciuridae, Marmota marmota).

Le Vallon de la Leisse vu depuis le blockhaus du Ruisseau de la Vanoise. - PNV - JOURDAN Jérémie  Histoire

HistoireLe blockhaus du col de la Vanoise

Sur ce site fréquenté par les militaires depuis 1885, les chasseurs alpins construisent, durant les étés 1931 et 1932, l’unique ouvrage de la ligne Maginot des Alpes, dans ce qui sera le cœur du parc national. Ce blockhaus est essentiellement un poste pour observer des ennemis qui ne viendront jamais : les Italiens fascistes. Durant la drôle de guerre (septembre 1939 - juin 1940), une trentaine de Pralognanais réquisitionnés, occuperont ce site, sous les ordres d'un lieutenant du 7e bataillon de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice.

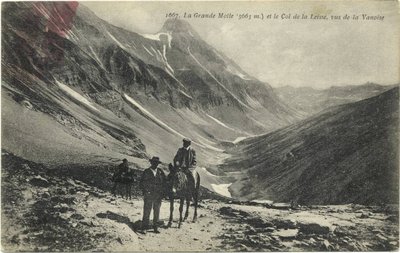

Vue sur le vallon de la Leisse (1910) - Collection V.O. Communication  Point de vue

Point de vueVue sur le vallon et col de la Leisse

Vallon et col de la Leisse et la Grande Motte

Le Lac des Assiettes, asséché (Pralognan la Vanoise. PNV CP). Vue sur le Glacier des Grands Couloirs et la Grande Casse. - PNV - GOTTI Christophe  Sommet

SommetLes conquérants de l'inutile

Au XIXe siècle, les Anglais se passionnent pour les voyages à l'étranger et la conquête des sommets alpins. La Vanoise va devenir leur terrain d'exploration. Le 8 août 1860, William Mathews effectue la première ascension de la Grande Casse (alt. 3855 m) accompagné du chasseur de chamois Étienne Favre de Pralognan-la-Vanoise et du guide chamoniard Michel Croz. La pointe de la Réchasse est quant à elle gravie en 1856 par Gottleib.

Le refuge CAF du Col de la Vanoise. - PNV - GOTTI Christophe  Histoire

HistoireLe refuge du col de la Vanoise

Le premier refuge date de 1879 et fonctionnait jusque durant l'hiver 1898-1899, où il perd son toit lors d'une tempête de neige. Le refuge Félix Faure, nommé en hommage au Président de la république et alpiniste émérite, est inauguré le 6 août 1902. Le bâtiment reçoit des dépendances supplémentaires en 1974. Enfin, il est complètement restructuré et complété d'un nouveau bâtiment par le Club Alpin Français en 2012-2013. Depuis 2000, il s'appelle refuge du col de la Vanoise.

Le Lac des Assiettes, asséché (Pralognan la Vanoise. PNV CP). Vue sur le Glacier des Grands Couloirs et la Grande Casse. - PNV - GOTTI Christophe  Glacier

GlacierLe col de la Vanoise : Grande Casse et glacier des grands couloirs

La Grande Casse, point culminant de la Vanoise (alt. 3855 m) délimite la ligne de partage des eaux entre la Tarentaise et la Maurienne. Son sommet est en partie recouvert par le glacier des Grands Couloirs qui s'étire en face ouest vers Pralognan.Durant la dernière glaciation (le Würm) qui a débuté il y a 125 000 ans et qui s'est terminée il y a 11 500 ans, les langues glaciaires alpines s'arrêtaient à 30 km de Lyon. Ensuite, les glaciers ont connu des phases d'avancée et de recul en fonction du climat. Par exemple, au « Petit Âge glaciaire » entre 1600 et 1850 environ, les glaciers ont connu une forte avancée de leurs langues glaciaires. Aujourd'hui, nous notons un net recul du front des glaciers comme vous pouvez le constater en observant le glacier suspendu des Grands Couloirs. En dessous du front, nous apercevons clairement l'espace abandonné par le glacier (la « délaissée glaciaire » ou le « glarier »).

Glacier

GlacierLe glacier de la Grande Casse

Ici encore, nous observons un important retrait du front du glacier de la Grande Casse. Au niveau du seuil de l'Ouille, vous pouvez admirer d'imposantes moraines latérales qui témoignent de la présence passée du glacier. Il s'agit d'amas de blocs rocheux de différentes tailles, charriés par la glace sur les côtés du glacier. Le glacier, quant à lui, n'occupe plus que la partie amont de la vallée et forme un cirque entre la pointe de la Petite Glière et l'aiguille de l'Épéna, au pied du col de la Grande Casse.

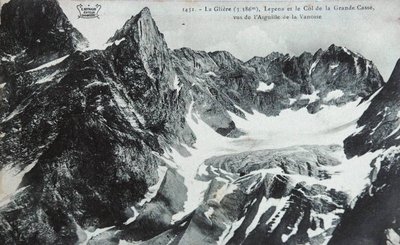

Vue sur le glacier de la Grande Casse (1910) - Collection Christian Gros  Point de vue

Point de vueVue sur le glacier de la Grande Casse

Glacier de la Grande Casse et aiguilles de la Glière

Sortie avec les enfants de l'école de Champagny - PNV - GARNIER Alexandre  Histoire

HistoireLe lac des Vaches

Son nom vient probablement d'une erreur de transcription des cartographes sardes ! En patois, « vah » qui veut dire « gué », a été compris par ses commis du Royaume de Piémont-Sardaigne, par « vatz » qui, lui, se traduit par « vache ».Le passage dallé est postérieur à 1949, et probablement l’œuvre des troupes alpines françaises. Avant cet aménagement, le sentier passait en rive droite, comme l'attestent plusieurs récits de guides de montagne et topoguides d'entre-deux-guerres.

Chemin du Col de la Vanoise et murets de pierre. - PNV - GOTTI Christophe  Pastoralisme

PastoralismeL'alpage de la Glière

Les chalets de la Glière, au-delà de leur affectation première de chalets d'alpage ont vu dormir quelques excursionnistes avant la création des refuges. Les murets de part et d'autre du chemin servaient à contenir les troupeaux des alpages, mais aussi à éviter que les troupeaux transhumants ne s'égaillent dans les alpages privés. Depuis le XVIIe siècle, l'usage pastoral est attesté par des pierres gravées par les bergers successifs. Certaines gravures remontent au Moyen Âge et même à la protohistoire !