Du refuge de l'Orgère au Pont de la Sétéria par le Col du Barbier

VILLARODIN-BOURGET

Du refuge de l'Orgère au Pont de la Sétéria par le Col du Barbier

Difficile

7h

9,8km

+740m

-462m

Traversée

Embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion

Cet itinéraire de carte postale égrène un joli chapelet de prairies d'alpage et de forêts de conifères, dont certains spécimens sont pluricentenaires ! Au fil de sa progression, le sentier offre le saisissant spectacle de la Dent Parrachée, du Thabor, des Aiguilles d'Arves et du Massif des Écrins. Le vallon de l'Orgère et son abondance de fleurs au printemps confèrent à la randonnée une tournure bucolique. Le site est tout indiqué pour regarder s'ébattre les marmottes !

Météo

Profil altimétrique

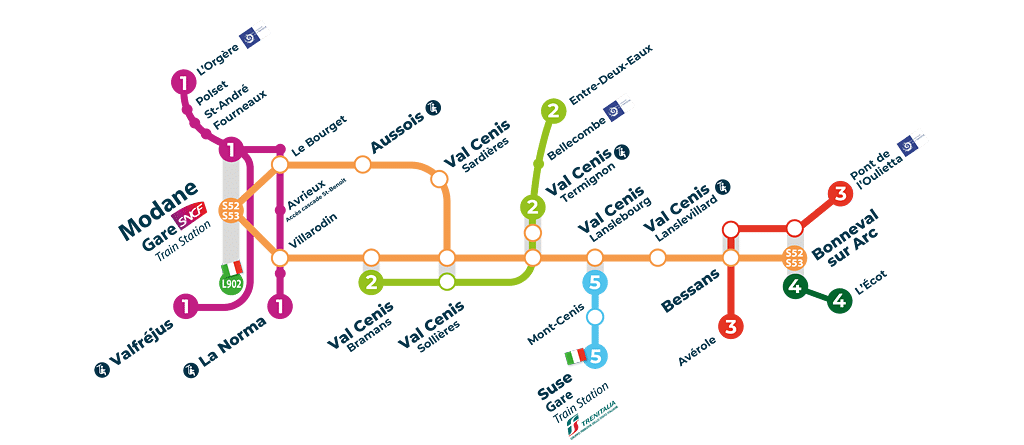

Transport

Desserte ferroviaire jusqu'à Modane : www.sncf-connect.com

En bus, accès possible tous les jours du 1er juillet au 31 août avec la ligne 1 (Modane – Valfréjus – La Norma – Polset - Orgère).

Consulter la grille horaire et les tarifs.

Informations Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06

Ou encore, Rézo Pouce, un réseau solidaire pour partager les trajets grâce à l'autostop.

Les 10 patrimoines à découvrir

Chapelle du Vallon de l'Orgère. - PNV - DEFFRENNES Benoît  Architecture

ArchitectureLa chapelle Notre-Dame des Neiges, L'Orgère

Dans les montagnes et villages d'altitude, de nombreux édifices sont érigés en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges dont la dévotion remonte au Vème siècle. Ces sanctuaires étaient souvent des invitations à ne pas construire au-delà, en raison des risques d'avalanche. Presque tous les chalets de la combe de l'Orgère ont été tôt ou tard emportés par une avalanche. Cette chapelle est très ancienne, probablement antérieure au 17e siècle. Elle a servi pendant des siècles aux alpagistes du vallon, pour la célébration de la messe du dimanche.

Perdrix bartavelle seule et de face. - PNV - GARNIER Alexandre  Faune

FauneLa perdrix bartavelle

Contrairement aux deux autres galliformes de montagne que sont le lagopède et le tétras-lyre, la perdrix bartavelle est une espèce thermophile (qui recherche la chaleur), ce qui explique sa présence sur les versants ensoleillés de la Maurienne. De la famille des faisans, elle vit surtout sur les pentes rocheuses alpines entre 1500 et 2600 m d'altitude. Barataval en provençal signifie « loquet de porte ». La perdrix bartavelle est ainsi nommée en raison de son chant rythmé, grinçant et haut perché, qui se rapproche du bruit du loquet. On dit que la perdrix Bartavelle brourit, cacabe, glousse, pirouitte ou rappelle. Les mois les plus propices pour l'entendre sont avril et mai où le mâle marque son territoire au lever du jour. Comment la reconnaître ? La perdrix bartavelle a le dos gris cendré brunâtre, le haut de la poitrine gris bleuté, le ventre roux pâle et les flancs rayés de roux, de noir et de crème. Le bec et les pattes sont rouges.

La Vanoise constitue l'un des sites témoins de suivi des effectifs.

Au 1er plan, transhumance des brebis vers le Col du Barbier sur le sentier GR5 et chalet du Barbier. - PNV - BEURIER Mathieu  Savoir-faire

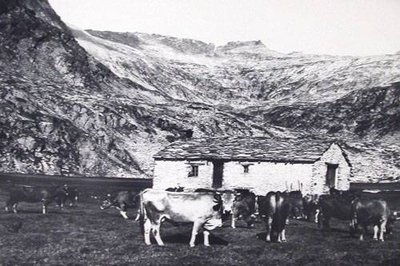

Savoir-faireLes chalets d'alpage du barbier

Témoins de l'activité agricole intense qui existait il n'y a pas si longtemps, les chalets d'alpage traduisent aussi toute l'ingéniosité des paysans qui étaient obligé d'édifier leur chalet avec des matériaux locaux, principalement en pierre, car le bois n'est pas présent en altitude, recouvert d'un enduit à la chaux, et avec un toit en lauze. Ces constructions se fondent souvent dans leur environnement, comme les chalets du Barbier où les murs ont la couleur des roches locales.

Au 1er plan, transhumance des brebis vers le Col du Barbier sur le sentier GR5 et chalet du Barbier. - PNV - BEURIER Mathieu  Pastoralisme

PastoralismeLes brebis en estives

Vous pourrez rencontrer au cours de votre balade des brebis en estive dans les alpages. Ce pastoralisme très ancien, pour preuve les ruines en pierres encore présentes à l'Estiva, se poursuit toujours. Issues de troupeaux d'éleveurs de la vallée, ces brebis montent progressivement, depuis le village de Villarodin-Bourget en suivant l'évolution de la pousse de l'herbe.

Bouquetin des Alpes, né en 2000, animal marqué n°47. - PNV - PERRIER Jacques  Faune

FauneLe bouquetin, une espèce sous haute surveillance

Le bouquetin continue d'être étudié de façon approfondie, notamment les femelles pour mieux connaître leur dynamique de reproduction. Pour cela chaque printemps, des animaux sont capturés au moyen de fusil hypodermique, équipés de boucles auriculaire et de colliers émetteurs. Les animaux capturés font également l'objet de plusieurs mesures biométriques et de prélèvement sanguin pour évaluer l'état sanitaire de la population. Une grande partie de ces captures sont réalisées sur l'alpage du Barbier, car le site est très fréquenté par l'espèce au printemps et durant tout l'hiver.

La prairie du Barbier. - PNV - BREGEON Sébastien  Point de vue

Point de vueLa vallée de l'Arc

Arrivés au col du Barbier, un petit crochet d'une centaine de mètres vers le sud vous offrira une vue plongeante sur la Vallée de l'Arc. En face de vous, l'horizon est fermé par la chaîne frontalière d'où émerge la magnifique Aiguille de Scolette (3506 m). Vers le sud, vous distinguerez les trois dents caractéristiques des aiguilles d'Arves. Au fond de la vallée, les étranges ballons de l'ONERA, plus grande soufflerie européenne, témoignent de l'activité industrielle de la Maurienne.

Pointe de Bellecombe, depuis le sentier au sud du Col du Barbier - Joris BOUCHARD  Col

ColCol du Barbier

Après une courte portion montante, le col du Barbier nous dévoile toute la basse Maurienne, avec une vue sur les aiguilles d'Arves, mais aussi sur tous les sommets de la rives gauche de l'Arc : les Sarrazins, le grand Argentier, la pointe de la Norma et l'aiguille de Scolette.

Loup. - PNV - DELORME Michaël  Faune

FauneLe loup

Le loup présent dans la vallée vient d'Italie et s'appelle donc loup des Abruzzes. Il se distingue par son masque blanc et un trait noir sur le tibia. Le loup vit en meute de 2 à 5 individus en moyenne. Le loup est un carnivore se nourrissant principalement d'ongulés tel le cerf ou le chamois. Dans une meute, seul le couple dominant se reproduit. Les louveteaux naîtront dans une tanière à la fin du printemps. Même si l'habitat préférentiel du loup reste la forêt, il s'aventure en été dans les alpages pour rechercher les proies faciles tels que les troupeaux de mouton.

Au 1er plan, transhumance des brebis vers le Col du Barbier sur le sentier GR5 et chalet du Barbier. - PNV - BEURIER Mathieu  Pastoralisme

PastoralismeLes chèvres et les moutons

Sur cet alpage du mauvais berger se trouvent des chèvres et des moutons. Les chèvres sont des laitières qui redescendent le soir pour être traites. Leur lait servira à la fabrication locale de fromage. Les agneaux et les brebis sont eux destinés à la filière viande. Les agneaux naissent vers le mois de mars et grandissent tout l'été dans l'alpage. Seules les brebis reproductrices seront conservées en bergerie l'hiver. Le troupeau du Mauvais berger est constitué par des animaux de plusieurs propriétaires. La mise en commun permet de diviser les coûts de gardiennage du troupeau.

PNV  Point de vue

Point de vueLe fond d'Aussois et les barrages

Les deux lacs de barrages occupent l'emplacement de deux anciens alpages. Un projet de troisième lac devait ennoyer l'alpage de Fond d'Aussois. Ces trois plateaux successifs sont des comblements d'ombilic glaciaire. Trois lacs peu profonds devaient exister à la fonte des glaciers. Ils ont été comblés par des dépôts fluvio-lacustres pour ensuite devenir d'accueillants alpages. La photo montre les deux alpages de Plan d'Aval et Plan d'Amont traversés par le paisible torrent du Saint-Benoit.