Col du Palet depuis le Laisonnay : randonnée à la journée, au pied de la face Nord de la Grande Casse.

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

Col du Palet depuis le Laisonnay : randonnée à la journée, au pied de la face Nord de la Grande Casse.

Difficile

8h

22,1km

+1157m

-1157m

Aller-retour

VTT

Embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion

Le guide de haute-montage et écrivain Roger Frison-Roche décrivait Laisonnay comme " un simple hameau estival, dorant ses pierres couvertes de lichens au pied d'une belle cascade." Le parcours débute parmi ces quelques bâtisses de pierres, au charme hors du temps. Plus loin, au cœur du Parc national de la Vanoise, le refuge de la Glière offre une halte bienheureuse, là où s’échouent les glaciers et où s'ébat une faune sauvage nombreuse. Surplombant un petit lac, le Col du Palet fait face au point culminant de la Savoie : la Grande Casse, à 3855 m d'altitude.

Description

À partir du parking du Laisonnay d'en bas, suivre la piste carrossable, en direction du Laisonnay d'en haut, puis le sentier en direction du refuge de la Glière. Le sentier va couper la piste pastorale de nombreuses fois, jusqu'au niveau de l'alpage de la Plagne (600 m après le chalet du Sel). Suivre les poteaux indicateurs. Une fois au col du Palet, revenir sur vos pas jusqu'au point de départ.

- Départ : Parking, Laisonnay d'en bas, Champagny-en-Vanoise

- Arrivée : Parking, Laisonnay d'en bas, Champagny-en-Vanoise

- Communes traversées : CHAMPAGNY-EN-VANOISE et PEISEY-NANCROIX

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Le VTT est autorisé uniquement sur la piste carrossable jusqu'au niveau du chalet du Grand Plan.

En coeur de parc

Le Parc national de la Vanoise est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page réglementation.

Lieux de renseignement

Maison du Parc national de la Vanoise - Pralognan

Maison de la Vanoise, Avenue Chasseforêt, 73710 Pralognan-la-Vanoise

Office de tourisme - Champagny en Vanoise

Le Centre, 73350 Champagny-en-Vanoise

Transport

Desserte ferroviaire jusque Moûtiers. Renseignements : www.voyages-sncf.com

Puis transport en autocar uniquement jusqu'à Champagny le Bas. Renseignements : www.transavoie.com.

Un transport par taxi reste possible jusqu'au Laisonnay d'en bas.

Pensez également co-voiturage avec www.mobisavoie.fr

Puis transport en autocar uniquement jusqu'à Champagny le Bas. Renseignements : www.transavoie.com.

Un transport par taxi reste possible jusqu'au Laisonnay d'en bas.

Pensez également co-voiturage avec www.mobisavoie.fr

Accès routiers et parkings

Depuis Moûtiers, suivre la RD 915 jusqu'à Bozel, puis la RD 91b direction Champagny, jusqu'au parking du Laisonnay d'en bas

Stationnement :

Parking, Laisonnay d'en bas, Champagny-en-Vanoise

Les 10 patrimoines à découvrir

Le sentier glaciologique - Gouedard  Glacier

GlacierSentier des glaciers

Découvrez cette magnifique vallée vers le col du Palet, d’où vous pourrez observer quelques-uns des plus hauts glaciers du massif grâce à huit bornes numérotées et implantées le long du sentier par le Parc national de la Vanoise. Itinéraire d'environ 4h, créé et balisé par le Parc national de la Vanoise, fait référence au livret d’accompagnement qui vous donne les informations nécessaires à la découverte des glaciers de montagne. Sur l'itinéraire : refuge de la Glière (restauration, nuitées), l'alpage du Plan du Sel avec fabrication du Beaufort et surtout beaucoup de marmottes ! Possibilité de vous procurer ce livret au Point accueil et Information du Laisonnay.

Hameau du Laisonnay - OTGP  Histoire

HistoireHameau du Laisonnay

Le Laisonnay est le hameau le plus éloigné et le plus ancien de Haute Tarentaise. C’est ici que se sont installés les premiers habitants qui franchissaient le col du Palet pour s’installer dans le vallon. Le hameau du Laisonnay d'En Haut est constitué d'une dizaine de bâtisses en pierre. Les toitures traditionnelles sont en lauzes (pierre) et en tavaillons (bois). On peut aussi observer des matériaux plus récents (tôle ondulée et bac acier). Les maisons sont groupées pour utiliser les rares emplacements non exposés aux risques naturels (avalanches, chutes de blocs, débordements du Doron). Cela aussi pour ne pas empiéter sur les prairies destinées au bétail. À noter, la chapelle Notre Dame des Neiges à l'aval du hameau, et le vieux four à l'amont.

Marmotte prenant un bain de soleil sur un rocher. - PNV - HERRMANN Mylène  Faune

FauneLa marmotte

Animal de la famille de l'écureuil, la marmotte (Marmota marmota) occupe les alpages en petits groupes familiaux. Rongeur fouisseur, la marmotte aime les terrains meubles et ensoleillés avec une vue dégagée. Vigie des alpages, elle vous apercevra bien souvent avant que vous ne la voyez et signalera votre présence par un cri strident, à moins qu'elle ne veuille avertir ses congénères de l’arrivée d'un aigle ou d'un renard. Surtout ne la nourrissez pas ! Les aliments, inadaptés à ses besoins, nuisent à sa santé et à sa survie. En effet, la marmotte se nourrit exclusivement de plantes. Elle creuse des réseaux de galeries et de chambres dans lesquelles elle hiberne d'octobre à avril. Durant cette période, son cœur et sa respiration ralentissent, sa température baisse de 36°C à 8°C et elle vit sur ses réserves de graisse. Les marmottons naissent en juin à l'abri du terrier familial et ce n'est que début juillet que vous pourrez les observer. La journée d'une marmotte se compose de 3 activités principales : se nourrir, faire la sieste et jouer (pour les jeunes). Désespoir des agriculteurs du fait de ses capacités à creuser terriers et galeries, le Parc national a longtemps capturé des individus dans les prairies de fauche pour les réintroduire dans des territoires dénués d'agriculture.

l'aulne vert - Vincent AUGE  Flore

FloreL'aulne vert

Localement appelé arcosse, l'aulne vert pousse sur l'ubac (versant exposé au nord) de la vallée, car il préfère les milieux humides, frais et ombragés. Ses branches souples et arquées sont inclinées vers l'aval, alors que les racines sont ancrées vers l'amont. Dans les couloirs d'avalanche, il peut donc se plier sous le poids de la neige et se redresser sans dommages.

Dense et quasiment impénétrable, la forêt d'arcosses constitue un abri pour de nombreux oiseaux et mammifères. L’aulnaie est accompagnée d’une formation végétale luxuriante, la mégaphorbiaie. Quelques trésors s’y cachent, notamment le magnifique lis martagon et l’ancolie des alpes (espèce protégée au niveau national). Plus tard dans la saison, les framboisiers et les groseilliers vous tenteront avec leurs baies.

Le bois d'aulne vert était autrefois utilisé pour la cuisson du beaufort.

Le "Dos de l'éléphant" : roche polie et striée par le passage du glacier. - PNV - GOTTI Christophe  Géologie

Géologiele Dos de l'éléphant (1850 m)

Affleurement de micaschiste poli et strié par le passage des glaciers quaternaires, la dernière grande glaciation remontant à plus de 10000 ans. Les glaciers descendaient à l'époque jusqu'à Lyon, et plus de 1000 m d'épaisseur de glace remplissaient les grandes vallées (Grenoble). Les anglais appellent ces « roches moutonnées » des « dos de baleine ». Les habitants de Champagny-en-Vanoise appellent cette roche « le Dos de l'éléphant ».

L'Aiguille de l'Epéna, les Pointes de l'Epéna et de la grande Glière. - PNV - BALAIS Christian  Géologie

Géologiela forme des montagnes et la roche

La forme des montagnes dépend de la nature, et en particulier de la dureté de la roche. Le Grand Bec et la pointe des Volnets sont composés de micaschiste. L'aiguille de la Grande Glière - surnommée le Cervin de la Vanoise – est constituée de quartzite, très dure. L'Épéna - plus haute falaise calcaire de France, d'un dénivelé vertical de 800 m - présente une arête sommitale très effilée mais très délitée. La Grande Casse, constituée de calcaires schisteux noirs, nous montre un versant nord très raviné.

Le refuge communal de la Glière. - PNV - GOTTI Christophe  Pastoralisme

PastoralismeLe refuge communal de la Glière (1996m)

Autrefois chalet d'alpage, avec 2 caves à proximité, le refuge de la Glière a été agrandi en 2014, pour offrir un meilleur confort à plus de randonneurs et alpinistes. Il est aussi accessible aux handicapés venant parfois en joëlette. Il est gardé de mi-juin à mi-septembre. Le refuge d'hiver est aussi ouvert le reste de l'année et le visiteur est tenu de verser sa redevance de passage dans le tronc prévu à cet effet. En contrepartie, il pourra trouver, outre l'abri, des couvertures, du gaz et de la vaisselle, et un poêle avec du bois de chauffage. Respectez ce refuge et n'oubliez pas de payer votre redevance qui permet son entretien.

Le lac asséché de la Glière. - PNV - GOTTI Christophe  Lac

LacLe lac asséché de la Glière

Malgré les apparences, le lac de la Glière n’est pas pris par les glaces. Il est en réalité asséché depuis le XIXe siècle. En 1818, des séracs en provenance du glacier de Roselin sont tombés dans les eaux du lac, bloquant son écoulement naturel. L'eau s'est alors accumulée jusqu'à former un lac de plusieurs mètres de profondeur. Le barrage s'est rompu le 15 juin 1818, et la masse d'eau s'est précipitée dans la vallée, emportant tous les ponts jusqu'à Moûtiers. Les sources thermales de Brides-les-Bains auraient été redécouvertes suite à cette catastrophe naturelle. Le lac s’est ensuite asséché. Il révèle un panorama incomparable sur l'Aiguille de l'Épéna, la plus grande muraille calcaire de France !

La Grande Motte, Champagny en Vanoise. - PNV - BENOÎT Philippe  Glacier

GlacierLa Grande Motte (3653m)

Magnifique dôme glaciaire visible depuis le vallon de Champagny-le-Haut, la Grande Motte constitue le point culminant de la station de ski de Tignes-Val d'Isère. C'est aussi l'emblème de la station. Le téléphérique de la Grande Motte (3450 m) dessert le glacier du même nom, encore exploité pour le ski d'été. L’ascension en téléphérique permet de capter un panorama d’exception.

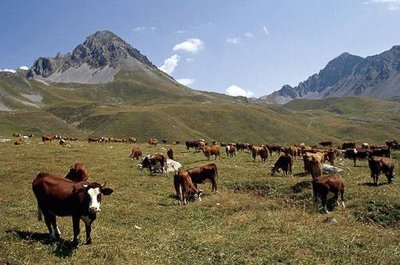

Troupeau de vaches de races Tarentaise et Abondance. - PNV - GARNIER Alexandre  Pastoralisme

PastoralismeL'alpage de la Grande Plagne

Les alpagistes mènent les vaches tous les étés sur l'alpage de la Grande Plagne. Au chalet du Plan du Sel (2250 m), le lait des vaches tarines et abondances (seules races autorisées dans le cadre de l'AOP Beaufort ) est transformé en beaufort d'alpage, pendant 100 jours. Le point faible de cet alpage est la ressource en eau. Lors des périodes de sécheresse, l'alpagiste doit s'approvisionner à l'aval du refuge de la Glière, au prix de nombreux déplacements pour remonter une tonne à eau au chalet.